Où se développent les grandes agglomérations ? Le plus probable est qu'elles soient situées à un endroit où se croisent de nombreuses personnes et marchandises et où il y a suffisamment d'eau pour que les habitants puissent boire et faire tourner des moulins et autres entreprises. C'est ainsi que la plupart des villes sont situées au bord de rivières, de lacs ou au croisement de grandes routes. Mais à Saint-Gall, tout était un peu différent. La ville est située dans la haute vallée de la Steinach, un petit ruisseau de montagne, loin des grandes voies de communication et des routes commerciales. Le monastère, fondé en 719 au milieu de la forêt et qui attirait de nombreux pèlerins, est à l'origine de la création de la ville. Au cours du haut Moyen Âge, la ville s'est développée en cercle au nord du monastère. Au cours du 13e siècle, des structures juridiques se sont développées pour faire de Saint-Gall une ville : les citoyens se sont organisés en conseil, ont créé un tribunal municipal et ont pris en charge l'assistance aux pauvres et aux malades grâce à un hôpital.

L'archéologue et voyageur français Désiré Raoul Rochette (1789-1854) décrit St. Gallen en 1820 de la manière suivante:

"En passant du canton d'Appenzell à celui de Saint-Gall, on voit encore une fois changer l'aspect des lieux et se transformer la nature; mais c'est surtout au génie de l'homme, qu'est due ici cette brusque métamorphose. Au lieu de ces maisons de bois, isolées l'une de l'au- tre et disséminées sans ordre sur un sol ondulé, c'est une ville de briques, dont les habitations nombreuses sont si étroitement serrées, [S. 208] qu'elles semblent entassées dans un espace trop étroit pour les contenir; de même, au lieu de cette verte pelouse, qui forme tout le sol de l'Appenzell, c'est une campagne entièrement couverte de toiles d'une éclatante blancheur; et ces deux cantons, si voisins l'un de l'autre, n'ont de commun que l'extrême propreté qui en décore toutes les habitations."

Stefan Sonderegger ; Marcel Mayer : "Saint-Gall (commune)", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 06.01.2012 [29.11.2024] ; Désiré Raoul Rochette, Lettres sur la Suisse, écrites en 1820, suivies d'un voyage à Chamouny et au Simplon, Paris 1822, p. 207-209

La production de toiles, qui a fait la prospérité de Saint-Gall à partir du 15e siècle, a eu un impact important sur le paysage urbain. Durant l'été, de nombreuses toiles de 97,5 m de long et d'environ 1 m de large étaient exposées au blanchiment sur de grandes prairies à l'ouest et à l'est de la ville. Pour devenir d'un blanc aussi pur que possible, un pan de tissu devait être exposé au soleil pendant plusieurs mois et régulièrement humidifié avec de l'eau fraîche. Vers 1800, la fabrication et l'ennoblissement de toiles étaient encore une branche importante de l'industrie saint-galloise, même si le commerce du coton (mousseline) commençait à la dépasser:

"Le commerce étendu de la mousseline et de la toile, ainsi que l'établissement de plusieurs familles dans des villes de commerce étrangères, ont procuré à la localité de nombreuses richesses et une bonne nourriture à la bourgeoisie. Le nombre de ses habitants est d'un peu plus de 8000 âmes."

Désiré Raoul Rochette (1789-1854) a même comparé positivement Saint-Gall à Genève, alors la plus grande ville de Suisse:

"Ce que Saint-Gall offre de plus remarquable dans sa construction tout uniforme, c'est cette uniformité même, qui témoigne une égalité de conditions et de fortunes, bien rare dans les États commerçans. L'aisance générale des habitans n'éclate pas moins dans cette propreté dont je parlais tout à l'heure, dans le soin extrême qu'ils apportent à l'entretien et à l'embellissement de leurs demeures : voilà donc une cité industrieuse d'un caractère tout différent de celui de Genève; et l'on ne doit pas être surpris, d'après l'aspect si divers de ces deux villes également adonnées au commerce, que le peuple de Saint-Gall soit aussi sédentaire, que celui de Genève est vagabond."

Marcel Mayer, "Toiles", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 23.05.2012 [11.01.2025] ; Heinrich Heidegger, Handbuch für Reisende durch die Schweiz, vol. 2, Zurich 1790, p. 51 ; Desiré Raoul Rochette, Lettres sur la Suisse, écrites en 1820, suivies d'un voyage à Chamouny et au Simplon, Paris 1822, p. 207-209

Vers 1720, la base économique de Saint-Gall a commencé à changer, ce qui a finalement eu des répercussions sur l'image de la ville : le travail du lin était en déclin en raison de l'essor du coton. Au lieu d'ennoblir la toile produite localement, les entrepreneurs ont commencé à utiliser le système de l'édition. Cela signifiait qu'ils faisaient fabriquer par des dizaines de milliers de bricoleurs de la région des toiles à partir de coton importé et qu'ils vendaient les produits. L'une des conséquences fut que les blanchisseries situées à l'ouest et à l'est de la ville devinrent de moins en moins importantes. La grande famine de l'hiver 1816 et de l'année suivante a porté un coup fatal à ces grands espaces libres qui avaient marqué le paysage urbain pendant plus de 300 ans. En effet, pour soutenir la sécurité alimentaire, le conseil municipal décida en 1818 de libérer les pâturages et de les transformer en jardins de plantation. Ces "Gemeindstheile" (parties communes) étaient libres d'utilisation pour la population la plus pauvre.

Stefan Sonderegger ; Marcel Mayer : "St-Gall (commune)", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 06.01.2012 [29.11.2024] ; Edgar Heilig, St. Gallen, dans : Bernd Roeck, Martina Stercken, François Walter, Marco Jorio, Thomas Manetsch (Hrsg.), Schweizer Städtebilder. Urbane Ikonographien (15.-20. Jahrhundert), Zurich 2013, p. 491-496 ; Louis Specker, Die grosse Heimsuchung. Das Hungerjahr 1816/17 in der Ostschweiz (Neujahrsblatt des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen, Zweiter Teil, Bd. 135), St. Gallen 1995, p. 31

"Saint-Gall, capitale du canton, est située dans une vallée de haute altitude, sur les rives d'un petit ruisseau appelé Steinack, et compte 10.333 habitants. C'est l'un des principaux sites de l'industrie de production en Suisse. La fabrication de la mousseline, connue dans toute l'Europe sous le nom de mousseline suisse, est la plus florissante ; mais la filature du coton se développe également rapidement. La ville abrite de vastes ateliers de blanchiment, et les pentes environnantes sont blanches de lin. Les murs très anciens qui entourent encore la ville et le fossé, aujourd'hui transformé en jardins, témoignent cependant d'une toute autre époque et d'un autre état social et rappellent l'histoire ancienne de Saint-Gall"

Quand John Murray (1808-1892) écrit ces lignes, vers 1839, la croissance de Saint-Gall bat son plein. Entre 1800 et 1850, la population de Saint-Gall a doublé, passant d'un peu plus de 8000 habitants à 17'858. Cela s'est d'abord traduit par une croissance de la ville vers l'est, puis vers l'ouest après 1800. Sur cette vue depuis la Speicherstrasse, nous voyons les constructions qui ont vu le jour entre 1841 et 1854 sur les Linsebühlstrasse et Speicherstrasse.

Et cette vue reflète encore une autre évolution par rapport aux précédentes : de 1808 à 1839, on a démoli dix portes et tours de la ville, de sorte qu'il n'en restait plus que trois vers 1850. Les remparts sont tombés. À partir de 1833, les fossés furent comblés et transformés en places allongées. La ville était prête pour une nouvelle croissance.

John Murray, The Hand-Book for Travellers in Switzerland, 2e édition, Londres 1840, p. 234 ; Stefan Sonderegger ; Marcel Mayer : "St-Gall (commune)", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 06.01.2012 [29.11.2024] ; Erwin Poeschel, Die Kunstdenkmäler des Kantons St. Gallen, Band II : Die Stadt St. Gallen, erster Teil, Basel 1957, S. 64

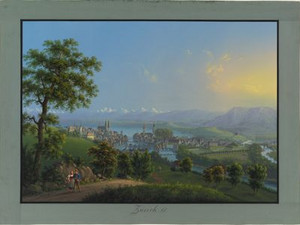

Contrairement à la vallée de la Steinach, l'embouchure de la Limmat au bord du lac de Zurich remplit toutes les conditions nécessaires à la création d'une ville. Il s'agit en effet d'un point de jonction entre la route traversant le Plateau suisse et celle qui traverse le lac de Zurich pour rejoindre les cols grisons. L'emplacement était donc pratiquement inévitable. En même temps, l'eau et les terres d'habitation étaient abondantes. Il n'est donc pas étonnant que le bassin inférieur du lac ait été habité sans interruption au cours des 7000 dernières années. Les racines de la structure de l'habitat, telle qu'elle apparaît sur les vues des petits maîtres, remontent au Moyen Âge. Les deux monastères du début du Moyen-Âge, Grossmünster et Fraumünster, ainsi que l'ancien palais impérial du Lindenhof, ont été les points de cristallisation du développement de l'habitat. Comme tant d'autres villes, Zurich s'est dotée au cours du 13e siècle d'un conseil et d'institutions publiques. L'influence des centres de pouvoir ecclésiastiques diminua. Sur le plan économique, Zurich dépendait à cette époque du commerce à longue distance, mais aussi de la fabrication de textiles. À la fin du Moyen Âge, Zurich fut même l'une des rares villes au nord des Alpes à entretenir brièvement une industrie de la soie. L'introduction du système des corporations au 14e siècle a signifié un certain isolement de la ville et a sonné la fin d'une période de prospérité économique et culturelle. L'action du réformateur Ulrich Zwingli (1484-1531) a fait de Zurich le centre international de l'Église réformée au 16e siècle. Après un 15e siècle riche en crises, l'industrie de la soie et le commerce ainsi que les relations culturelles reprirent de l'ampleur. Cela s'explique notamment par l'installation de réfugiés religieux du Tessin et des vallées du sud des Grisons. Au cours du 18e siècle, Zurich était un lieu de rencontre apprécié des poètes, des savants et des artistes allemands. Son surnom à cette époque était d'ailleurs "l'Athènes sur la Limmat", en référence à la capitale de la Grèce antique.

Carl Gottlob Küttner, Briefe eines Sachsen aus der Schweiz an einen Freund in Leipzig, Leipzig 1785/86, p. 203 ; Nicola Behrens ; Andreas Motschi ; Max Schultheiss : "Zurich (commune)", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 25.01.2015 [29.11.2024]

"Zurich, la ville, [...] est située [...] sur la Limmat, qui quitte ici le lac de Zurich et sépare la ville en deux parties inégales, à nouveau reliées par trois ponts en bois. En outre, deux canaux d'eau courante, l'un venant de la Sihl, l'autre du lac (Fröschengraben), traversent la ville. Elle compte 1173 maisons et 102 autres bâtiments, et 10 371 habitants (en comptant les citoyens absents, mais sans compter les compagnons étrangers, les serviteurs, la garnison et les forçats, ce qui pourrait bien faire un total de 14 000 âmes), dont 7367 sont naturalisés. Ses vastes fortifications sont dominées par plusieurs hauteurs proches."

"[...] La propreté tant appréciée dans les habitations se voit moins dans les rues étroites, inégales et mal pavées. De plus, l'air est vicié par l'accumulation d'impuretés que l'on évacue par ailleurs aussi vite que possible ; de plus, les lieux de sépulture, qui ne sont pas spacieux, se trouvent pour la plupart à l'intérieur des murs d'enceinte."

Au XVIIe siècle, les remparts baroques sont venus s'ajouter aux murs d'enceinte médiévaux. Johann Jakob Wetzel a pris cette vue depuis un de ces retranchements, appelé "zur Katz". Avant cela, nous voyons encore les vastes ouvrages hydrauliques qui, à cette époque, découpaient déjà la banlieue et n'avaient plus d'importance défensive. Le couple d'amoureux en train de bavarder au premier plan montre que toutes ces constructions imposantes servaient de plus en plus à la détente.

Heinrich Heidegger, Handbuch für Reisende in der Schweiz, 4e édition, Zurich 1818, p. 485 ; Robert Glutz von Blotzheim, Heinrich Heidegger, Handbuch für Reisende in der Schweiz, 5e édition, Zurich 1823, p. 496

Sur la vue de Louis Bleuler de la ville depuis Beckenhof, sa situation sur la Limmat est particulièrement bien mise en valeur. Dans la première moitié du 19e siècle, la grande poussée de croissance de Zurich est encore à venir. Les fortifications baroques sont encore en grande partie présentes et les ponts sur la Limmat sont en bois. Seules les fortifications côté lac ont disparu. Sur le Mühlesteg, le pont le plus en avant sur la Limmat, on peut même encore voir les habitations et les industries qui ont marqué cette partie de la ville pendant des siècles.

Avant que Zurich ne s'étende vers l'extérieur, la structure urbaine a été améliorée à l'intérieur des murs de la ville. En 1836-38, le nouveau pont de la cathédrale a été construit pour remplacer l'ancien pont en bois "Oberen Steg". Lors de son inauguration, il a brillé de mille feux avec les bâtiments environnants.

"Les deux rives de la Limmat sont reliées par deux ponts mobiles et deux passerelles pour les piétons. Parmi ceux-ci, le nouveau Münsterbrücke en pierre mérite une mention particulière. Il se compose de quatre arches légèrement bombées, dont les piliers reposent sur près de 500 pieux enfoncés de 14 à 54 pieds de long dans le fond du lit de la rivière, qui n'est pas partout favorable. [...] La voûte et le revêtement sont en marbre noir, provenant des carrières du Wallensee ; la corniche principale est en granit blanchâtre du Gothard, extrait à Mellingen par d'énormes pillages. Les trottoirs et les doubles voies de circulation sont du même granit, dont le centre est garni de galets à tête. [...] La forte balustrade en fonte (dont le goût gothique ne s'harmonise cependant pas avec les autres formes du pont) a été fondue à Zizenhausen près de Stockach, dans le grand-duché de Bade. [...] Ce bel ouvrage a été réalisé par les commerçants zurichois, sous la direction de l'ingénieur Negrelli, par les maîtres d'œuvre zurichois Conrad Stadler, C. Locher et J. Staub, et a été solennellement inauguré le 20 août 1838 et remis par le gouvernement au conseil municipal."

Gottfried von Escher, Zürich und seine Umgebungen. Ein Almanach für Einheimische und Fremde, Zurich 1839, p. 33

C'est maintenant que la grande croissance commence. Clique sur "Détails de l'image" pour voir tout ce qui s'est passé à Zurich jusqu'en 1848.

Une bonne trentaine d'années se sont écoulées depuis la dernière vue depuis ce point. Compare les deux et note les différences que tu peux constater!

En 1837, l'ancien bastion "zur Katz" était devenu le jardin botanique de l'université de Zurich. En 1851, la maison des palmiers y a été construite avec ses grandes fenêtres vitrées dans des cadres en fonte. Aujourd'hui encore, le - désormais appelé "Alter Botanischer Garten" - offre un havre de paix très apprécié en plein centre-ville de Zurich. L'utilisation comme jardin a également permis au bastion d'être le seul de l'ouvrage de fortification à ne pas avoir été nivelé et à être encore conservé aujourd'hui. De même, le Schanzengraben continue d'exister en tant que cours d'eau intime.

L'ouverture de la première ligne de chemin de fer de Zurich à Baden en 1847 a introduit de nouveaux éléments dans le paysage urbain, qui sont encore marquants aujourd'hui. Le tracé des rails a nécessité de grands ouvrages d'accompagnement, comme le remblai sur lequel la ligne du Nordostbahn, achevée en 1857, menait à Oerlikon, puis à Winterthur et Romanshorn, ainsi qu'à Aarau en direction de l'ouest. Jusqu'en 1900, le champ de voies devait s'élargir de plus en plus au nord-ouest de la ville et déterminer l'aspect et la croissance de la zone industrielle.

La vue à vol d'oiseau depuis l'ouest illustre la transformation du paysage urbain, y compris du côté du lac. Dans les années 1880 en particulier, les communes d'Enge et de Riesbach se sont associées à la ville pour remblayer de vastes étendues du bassin du lac et créer les quais. Ceux-ci ont offert de l'espace pour de nouveaux parcs publics. Sur le bord gauche de l'image, nous voyons déjà le quadrillage des rues au nord du quai du Général-Guisan, où un vaste quartier sera construit dans les années 1900, avec des immeubles de haut standing et la nouvelle Tonhalle.

En 1893, la population de Zurich était encore moins nombreuse que celle de Bâle, Berne, Lausanne et Genève. Le centre-ville ne comptait que 28 000 habitants, contre environ 10 000 en 1800, tandis que la population des onze banlieues de la ville était passée de 7 000 à 79 000 habitants au cours de la même période. Pour les banlieues, cela représentait une lourde charge financière et l'infrastructure ne pouvait pas suivre partout le rythme de la forte croissance. Une pétition de la commune d'Aussersihl a conduit en 1893 à une votation populaire sur le rattachement des faubourgs à la commune urbaine de Zurich, qui a été approuvée par la majorité des communes. Cette première incorporation entra en vigueur la même année et fit de Zurich la plus grande ville de Suisse avec 107 000 habitants.

A la fin du 18e siècle, Bâle était la plus grande ville et la seule ville universitaire de la Confédération, avec environ 16 000 habitants. La remarque de Carl Gottlob Küttner selon laquelle Bâle aurait eu autrefois beaucoup plus d'habitants n'est cependant pas exacte. En effet, à l'intérieur de la troisième enceinte de la ville de Grand-Bâle datant du 14e siècle se trouvaient certes de vastes surfaces agricoles et de jardins qui ne seront construites qu'au cours du 19e siècle. De l'autre côté du Rhin, dans le Petit-Bâle, les conditions de logement des artisans qui y vivaient avaient toujours été assez restreintes.

Carl Gottlob Küttner, Briefe eines Sachsen aus der Schweiz an einen Freund in Leipzig, Leipzig 1785/86, p. 62 ; Bâle, Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) - PDF [14.03.2025]; Johannes Helmrath, Michael Lauener, "Bâle, Concile de", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 26.01.2016. [03.02.2025]

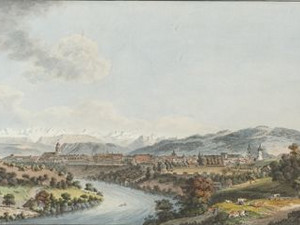

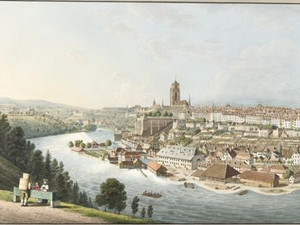

Bâle est une ville fluviale par excellence. Depuis la fondation du Petit-Bâle au 13e siècle, elle s'étend sur les deux rives du Rhin et laisse sa silhouette se refléter dans les eaux calmes du large fleuve. La principale raison de la création d'une agglomération au coude du Rhin était le caractère du fleuve : entre Neuhausen am Rheinfall et Bâle, le haut Rhin s'écoulait dans un lit fixe, alors qu'en aval, dans la plaine du Rhin supérieur, il se divisait en de nombreux bras individuels qui se déplaçaient constamment. Jusqu'aux corrections du Rhin au 19e siècle, c'était le dernier endroit où l'on pouvait traverser le fleuve en toute sécurité.

Caractéristique de nombreuses vues de la ville de Bâle réalisées par des petits maîtres, l'accent est mis sur le vaste paysage dans lequel la ville est insérée. Le paysage urbain n'y est souvent pas la préoccupation principale.

Dorothee Huber, Basel, dans : Bernd Roeck, Martina Stercken, François Walter, Marco Jorio, Thomas Manetsch (éd.), Schweizer Städtebilder. IUrbane Ikonographien (15.-20. Jahrhundert), Zurich 2013, p. 219-224

"La grande ville est entourée de faubourgs qui étaient séparés de la ville proprement dite par des portes, des murs et un fossé ; mais depuis quelque temps déjà, on a percé les murs de temps en temps, et le fossé est comblé en certains endroits et aménagé en petits jardins. Les faubourgs ont des rues plus ou moins longues, plus ou moins larges, et assez belles : on y habite plus volontiers que dans la ville proprement dite, et c'est sans doute la raison pour laquelle on y trouve beaucoup de maisons de qualité. Derrière certaines d'entre elles, il y a de grandes places aménagées en jardins, voire en vignobles."

Carl Gottlob Küttner, Briefe eines Sachsen aus der Schweiz an einen Freund in Leipzig, Leipzig 1785/86, p. 123

Bâle est restée enfermée dans ses remparts médiévaux jusque tard dans le 19e siècle, et la majorité de la population continuait à vivre dans la vieille ville. Cela signifiait, notamment dans le Petit-Bâle, que les conditions de logement étaient souvent précaires. En 1865, une épidémie de typhus a éclaté. De 1860 aux années 1880, les surfaces de jardins et d'agriculture à l'intérieur des murs de la ville, qui n'avaient pas été touchées depuis le 14e siècle, ont été recouvertes de nouveaux immeubles d'habitation et de bâtiments publics.

En même temps, Bâle connut une histoire ferroviaire mouvementée : dès 1844, le chemin de fer d'Alsace atteignit Bâle et s'arrêta même à l'intérieur des murs de la ville. Il s'agissait de la première gare sur le territoire suisse. A partir de 1854, le chemin de fer desservait également Olten. La gare correspondante se trouvait sur l'Aeschenplatz. Du côté du Petit-Bâle, les chemins de fer du Grand-Duché de Bade ont mis en service les lignes vers le nord et le Haut-Rhin en 1855/56. Pour la gare badoise, un morceau de mur de la ville a dû être démoli. En 1860, les lignes vers la France et Olten ont été reliées à la gare centrale - aujourd'hui Bâle CFF.

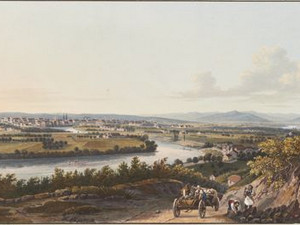

Les ducs de Zähringen ont fondé Berne en 1191 dans une boucle de l'Aar, à environ 30 mètres au-dessus du fleuve. Au 18e siècle, elle était considérée comme la ville la plus propre et la mieux située de Suisse.

"C'est certainement sa situation qui contribue le plus à la santé de la ville. Non seulement elle est bâtie sur une colline, à laquelle il faut monter ou conduire plusieurs centaines de chaussures quand on vient de Zurich, mais elle est baignée de trois côtés par l'Aar, qui purifie constamment l'air et le maintient dans un mouvement modéré. En outre, aucune des grandes villes de Suisse n'est aussi proche des plus hautes montagnes enneigées que Berne. Ce voisinage lui assure un air plus rare et plus pur que celui dont jouissent les villes plus éloignées et donc plus basses."

La propreté de la ville était également assurée par le fait que les personnes de tous sexes qui purgeaient une peine de prison à la Schallenhaus étaient utilisées pour nettoyer les rues.

Berchtold Friedrich von Haller, Beschreibung der Stadt und Republik Bern, Berne 1794, p. 4-5

"De quelque côté que l'on s'approche de Berne, on trouve toujours quelque chose de prometteur, un certain ordre, une certaine disposition et une certaine propreté ; de larges routes de campagne soigneusement entretenues ; de temps à autre, des passages latéraux surélevés pour les piétons ; de bonnes fontaines, des bâtiments simples mais de belle apparence, et dans toute la région environnante, la prospérité et une certaine sérénité, de la fraîcheur et du péché dans l'apparence et l'habillement du peuple"

Les pensionnaires de la maison Schaller n'étaient pas seulement employés au nettoyage des rues. En 1779-1783, ils ont également construit le "Grosse Muristalden", que l'on peut voir au premier plan de cette vue. Ce premier tronçon de la route vers Thoune mène du pont de Nydegg à la prairie du Kirchenfeld et était autrefois plus direct et plus abrupt. Ses bords sont aménagés en allée et plantés de platanes.

Berchtold Friedrich von Haller, Beschreibung der Stadt und Republik Bern, Berne 1794, p. 60-61 ; Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS), BE 10.2.1 (PDF)[20.01.2025]

Il est relativement rare de voir le quartier de la Matte représenté sur des vues de Berne. Ce quartier situé directement au bord de l'Aar comprenait de nombreuses entreprises artisanales qui dépendaient de la force hydraulique ou qui avaient une grande consommation d'eau, comme les scieries, les pilons, les moulins, les meules ou les tanneries. Le seuil de l'Aar, aménagé dès le Moyen Âge, permettait de réguler le débit des trois canaux qui traversaient le quartier. Le quartier avait également mauvaise réputation en raison des nombreuses maisons de bain qui s'y trouvaient. Avant que le trafic ne passe au rail à partir des années 1850, la Matte abrite en outre l'embarcadère pour les bateaux qui font la navette entre Thoune et Berne.

Paul Hofer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern, Band II: Die Stadt Bern, Gesellschaftshäuser und Wohnbauten, Bâle 1959, p. 460-461

L'importante entrée de la ville par l'est se faisait par le pont Untertorbrücke. Il fut pendant longtemps le seul pont sur l'Aar à Berne et revêtait donc une grande importance pour la fortification de la ville. Ainsi, après sa construction entre 1461 et 1489, le pont de pierre était équipé de deux ouvrages de fortification aux deux extrémités. A l'extrémité est se trouvait la tour du pont, qui date au moins de 1335 et qui est encore conservée aujourd'hui. En outre, une chapelle se trouvait sur la pile ouest des deux ponts.

Le pont a été reconstruit à plusieurs reprises. Ainsi, au 16e siècle, il fut doté de hauts parapets crénelés et la tour du pont fut également renforcée. Plus tard, le côté aval du pont fut même doté d'un mur avec un chemin de ronde en bois. Le 18e siècle voit un réaménagement radical de la sortie est de la ville. En 1757-59, le pont est entièrement rénové et les fortifications, y compris la chapelle, sont en grande partie enlevées. Les deux extrémités du pont sont dotées de jolies portes, qui ne servent plus à la défense mais à la représentation. Les murs crénelés sont remplacés par des parapets en grès.

En 1818-21, la situation telle qu'elle est représentée sur la vue est créée. Les parapets en pierre sont remplacés par des rampes en fer forgé, la porte située du côté de la ville est démolie et le fossé à la tête du pont à l'est est comblé.

Paul Hofer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern, Band I: Die Stadt Bern, Bâle 1952, p. 194-209

Dès 1827, l'entrepreneur Karl Anton von Lerber (1784-1837) et l'ingénieur Albrecht Sinner (1797-1858) estimèrent que l'Untertorbrücke, dont la faible hauteur obligeait les véhicules d'approche à gravir de grandes pentes, n'était plus adapté à l'augmentation du trafic. En 1836, ils fondèrent une société anonyme dont l'objectif était de construire un nouveau pont plus haut. Les 900 actions de 1000 Fr. souscrites témoignent du grand intérêt pour la construction. Aujourd'hui, cela correspond environ à une somme de 110 000 000 de francs suisses. En 1840, après des litiges sur le choix de l'emplacement, les travaux de construction du nouveau pont sur le Nydegg commencèrent et durèrent jusqu'en 1844. Outre le pont proprement dit, il fallait également construire une voie d'accès depuis la ville basse, ce qui entraîna la destruction d'un certain nombre de maisons de la vieille ville. En outre, le pont comportait quatre postes de douane et de garde, la société espérant obtenir des recettes importantes grâce aux droits de douane sur le pont. Mais ces espoirs se sont envolés avec l'introduction de la nouvelle Constitution fédérale le 1er mars 1853, qui a supprimé tous les droits de douane existants sur le sol suisse.

Le pont de Nydegg est un ouvrage impressionnant. Avec une portée de 46 mètres, l'arche principale a été pendant une cinquantaine d'années la plus grande arche de pont d'Europe, la longueur totale du pont est de 190 mètres et le tablier se trouve à 25 bons mètres au-dessus de l'Aar. Contrairement à la plupart des autres ouvrages de Berne, le pont de Nydegg a été principalement revêtu de granit, extrait de blocs erratiques de l'Oberland bernois.

Paul Hofer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern, Band I: Die Stadt Bern, Bâle 1952, p. 213-220

Dans la deuxième moitié du siècle, une nouvelle ère s'est clairement ouverte à Berne. En 1848, elle était devenue une ville fédérale et devait désormais mettre à disposition l'infrastructure d'une capitale politique. On reconnaît à droite la "Maison du Conseil fédéral" ainsi que l'hôtel de luxe Bernerhof, qui hébergeait les parlementaires pendant les sessions. La gare au premier plan a été mise en service en 1858 et reliait Berne à Olten, la ligne vers Thoune devant être achevée l'année suivante. Aujourd'hui encore, les alentours de la vieille ville sont en grande partie vierges de toute construction. Cette vue à vol d'oiseau fictive met en évidence le centre de gravité moderne de la ville à l'ouest, tandis que la longue ville basse, avec la cathédrale et la Zytglogge, semble s'enfoncer dans l'ombre de l'histoire.

Bernhard Furrer, Bern, dans : Bernd Roeck, Martina Stercken, François Walter, Marco Jorio, Thomas Manetsch (éd.), Schweizer Städtebilder. Urbane Ikonographien (15.-20. Jahrhundert), Zurich 2013, p. 231-238 ; Anne-Marie Dubler ; Hans Grütter ; Urs Martin Zahnd ; Beat Junker ; Bruno Fritzsche ; Alfred Kuert : "Berne (commune)", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 10.11.2016. [28.11.2024]

Fribourg-en-Brisgau a été fondée en 1157 par les ducs de Zähringen. Sa situation remonte probablement à un ancien gué sur la Sarine, sur le chemin de Berthoud à Lausanne. Des considérations politiques ont également joué un rôle. Mais surtout, l'arête rocheuse dans le cours de la Sarine était facile à fortifier. Aux 14e et 15e siècles, Fribourg connut une période de prospérité due à la production de laine et de cuir. La ville s'est étendue sur les deux rives de la rivière et s'est fortifiée avec d'impressionnants remparts, dont une grande partie est encore conservée aujourd'hui. En 1475, le pèlerin saxon Hans von Waltheim (1422-1479) décrit la ville comme si bien fortifiée que même le pape et l'empereur ne pourraient pas la prendre ensemble:

"La ville de Fryborgk est la ville la plus inviolable et la plus solide que j'ai jamais vue, et même si le pape et l'empereur étaient leurs ennemis, ils ne pourraient pas la prendre, etc. [...] La ville de Ffryborg est une ville agréable, à moitié allemand et à moitié français."

Mais cette situation sûre avait aussi ses inconvénients : Des deux côtés de la Sarine, il fallait franchir de fortes pentes si l'on voulait atteindre la ville par l'est. C'est ainsi qu'en 1824, on commença à planifier la construction d'un grand pont, qui fut finalement érigé entre 1832 et 1834.

François Guex, Freiburgs Brücken und Strassen im 13. Jahrhundert, dans : Freiburger Geschichtsblätter, vol. 82 (2005), p. 7-18 ; Friedrich Emil Welti (éd.), Die Pilgerfahrt des Hans von Waltheym im Jahre 1474, Berne 1925, p. 13 ; Louis-Joseph Schmid, Description historique et technique du grand-pont, suspendu en fil de fer, à Fribourg en Suisse, Fribourg 1839

Il s'agissait à l'époque du plus long pont suspendu en fer du monde. Il mesurait 273 mètres de long et se trouvait à 51 mètres au-dessus du fond de la vallée. En 1924, le pont, appelé simplement "Grand Pont", était si délabré qu'il a dû être remplacé par un pont en arc en béton, l'actuel pont de Zähringen.

Le décompte final de 1840 nous apprend que la construction du pont a coûté 273'619 francs suisses [aujourd'hui environ 33'600'000 francs suisses], soit autant que la procédure de souscription avait rapporté. Sur cette somme, 25 700 000 CHF ont été versés à l'ingénieur Joseph Chaley à titre de salaire, les 7 900 000 CHF restants ont servi à couvrir d'autres dépenses liées à la construction, par exemple les indemnités versées aux riverains. Chaley s'est en outre réservé le droit de percevoir les droits de douane sur le pont pendant les 40 premières années.

Louis-Joseph Schmid, Description historique et technique du grand-pont, suspendu en fil de fer, à Fribourg en Suisse, Fribourg 1839, p. 11 et dépliant au dos

"La route de Morat à Fribourg offre quelques points de vue agréables; mais c'est l'aspect même de Fribourg qui est extraordinaire, et dont il me seroit difficile de te donner une idée satisfaisante. Figure-toi un profond précipice, au fond duquel coule un torrent; c'est sur les bords de ce tor- rent, qu'on nomme la Sarine, et sur le rocher de grès qui l'encaisse de toutes parts, qu'est bâtie Fribourg. Dans un endroit dont la pente est si rapide, qu'au lieu d'une rue, c'est un escalier très- roide et garni de rampes des deux côtés, qui con- duit en haut; dans cet endroit, dis-je, les maisons n'ont d'autre toit que la terrasse qui soutient la rue voisine. Du haut d'une éminence qui est comme suspendue au-dessus de l'abîme dont j'ai parlé, et qui domine toute la ville, on voit, avec un serrement de cœur, des maisons d'une extrême hauteur bâties sur le bord même du rocher, tellement qu'elles n'en semblent être que la continuation; et ces maisons, suivant l'usage général en Suisse, sont la plupart ornées à l'extérieur de galeries de bois ouvertes sur le précipice, et d'où la tête doit tour- ner aux plus fermes, quand leur vue plonge dans la profondeur de cet abîme. Du reste, Fribourg est une ville triste et bâtie d'une manière lourde et gothique."

Desirée Raoul Rochette, Lettres sur quelques cantons de la Suisse, écrites en 1819, Paris 1820, p. 42-43

"La situation de Genève est, à bien des égards, aussi heureuse que le cœur humain peut le souhaiter ou que son imagination peut seulement le concevoir. Le Rhône, qui sort du plus beau lac d'Europe, coule au milieu de la ville, entourée de champs fertiles, cultivés par l'industrie et ornés par la richesse et le goût des habitants"

Genève était de loin la plus grande ville du territoire de l'actuelle Confédération vers 1800, avec 25'000 habitants. Même si Genève n'est devenue un canton suisse qu'en 1803, on la considérait généralement comme faisant partie de la Confédération en raison de ses alliances du 16e siècle avec Berne, Soleure et Zurich. Cette vue de la fin du 18e siècle montre Genève du nord, à peu près à l'endroit où se trouve aujourd'hui la gare Cornavin. Au premier plan se trouve le quartier St-Gervais avec la Porte de Suisse, ainsi nommée parce que c'est là que débouchent les voies de communication venant de Suisse.

John Moore, A view of society and manners in France, Switzerland and Germany With anecdotes relating to some eminent characters, vol. 1, Dublin 1780, p. 107 ; Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf die nützlichste und genussvollste Art die Schweiz zu bereisen, vol. 2, Zurich 1810, p. 35

Les troubles politiques de la fin du 18e siècle et la Révolution française qui s'en est suivie ont causé des dommages économiques et sociaux à Genève. Entre 1789 et 1806, le nombre d'habitants passa de 26'140 à 22'055 personnes. Johann Gottfried Ebel (1764-1830) écrit en 1810 :

"Cet Etat libre a établi en 1558. avec Berne et en 1584. avec Zurich et Soleure une alliance perpétuelle, s'est joint à la Confédération, et a toujours été considéré depuis lors comme une partie de la Suisse, dont Genève était la plus grande ville. Genève se distinguait déjà depuis le début du XVe siècle par son activité et son esprit commercial ; mais depuis la Réforme, les sciences, les arts et l'industrie y ont fleuri à un degré admirable. Aucune communauté de citoyens en Europe n'a produit, en proportion de la population, autant de savants et d'écrivains célèbres, n'a joui d'une culture intellectuelle aussi répandue et d'une aussi grande richesse. Au cours du XVIIIe siècle, de nombreuses révolutions ont eu lieu. siècle, des troubles intérieurs très violents éclatèrent à plusieurs reprises dans la ville de Genève, où l'on en vint plusieurs fois aux mains [...]. L'éclat de ce petit, mais néanmoins remarquable, Etat libre fut soudain terni. Les convulsions politiques de la France se communiquèrent à lui en 1793 ; de terribles horreurs et l'anarchie habitèrent ses entrailles pendant quelques années. [...] L'Europe a perdu, par l'anéantissement de cet Etat libre, une des parties les plus remarquables de la vie variée des peuples européens. Genève jusqu'en 1792 n'est plus reconnaissable à aucun égard dans la Genève de 1800. A cette époque heureuse, Genève avait la vitalité et l'éclat intérieurs et extérieurs que seule la capitale d'un grand pays peut avoir, alliés à la gentillesse et à la propreté d'une ville libre et suisse".

Genève, Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) - PDF, p. 9 ; Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf die nützlichste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, vol. 3, Zurich 1810, p. 35-36

Alexandre Dumas visita Genève en 1833 et écrivit :

"Genève est, après Naples, une des villes les plus heureusement situées du monde : paresseusement couchée comme elle l’est, appuyant sa tête à la base du Mont Salève, étendant jusqu’au lac ses pieds que chaque flot vient baiser, elle semble n’avoir autre chose à faire que de regarder avec amour les mille villas semées aux flancs des montagnes neigeuses qui s’étendent à sa droite, ou couronnent le sommet des collines vertes qui se prolongent à sa gauche. Sur un signe de sa main, elle voit accourir, du fond vaporeux du lac, ses légères barques aux voiles triangulaires qui glissent à la surface de l’eau, blanches et rapides comme des goélands, et ses pesants bateaux à vapeur qui chassent l’écume avec leur poitrail. Sous ce beau ciel, devant ces belles eaux, il semble que ses bras lui soient inutiles, et qu’elle n’a qu’à respirer pour vivre ; et cependant cette odalisque non- chalante, cette sultane paresseuse en apparence, c’est la reine de l’industrie, c’est la commerçante Genève qui compte quatre-vingt-cinq millionnaires parmi ses vingt mille enfants."

En 1444, l'artiste bâlois Konrad Witz (vers 1400-1445/7) avait déjà peint à peu près la même vue avec Les Voirons, Le Môle et le Petit Salève. Son tableau d'autel peint pour la cathédrale de Genève est la première représentation de paysage topographiquement identifiable dans l'art européen - et en ce sens le précurseur de toutes les vues de petits maîtres.

Les Bourlapapey, bibliothèque numérique romande (éd.), Alexandre Dumas, Impressions de voyage en Suisse. Du Mont Blanc à Berne, t. 1 (1833/34), p. 47

"Vue du lac, abordée par eau, Genève se présente sous un magnifique aspect. Deux beaux quais, entièrement neufs et ornés de superbes maisons, ont remplacé les horribles masures entre lesquelles coulait le Rhône il y a à peine 15 années. Mais, il faut le reconnaitre, l'intérieur de la ville ne répond pas encore à l'extérieur."

Avec l'augmentation du tourisme, plusieurs hôtels ont été construits sur les nouveaux quais pour accueillir des clients de toute l'Europe. L'Hôtel des Bergues ouvrit ses portes en 1834, suivi par les Hôtels de la Couronne et de l'Écu. Sur la rive droite, le nouveau quartier du quai des Bergues, où se trouvait autrefois une fabrique d'indiennes, vit le jour. En 1826, James Fazy et Guillaume-Henri Dufour fondèrent la Société anonyme des Bergues, qui embellit la ville et contribua à désengorger le Pont de l'Île. En 1834, le Pont des Bergues est construit, auquel s'ajoute en 1841 une passerelle piétonne.

Adolphe Joanne, Itinéraire descriptif et historique de la Suisse, Paris 1841, p. 140 ; Genève, Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) - PDF [10.02.2025]

A partir des années 1850, la démolition des fortifications datant des XVIe-XVIIIe siècles a mis à disposition de Genève d'immenses surfaces planes pour la construction. Autour de la vieille ville et du quartier Saint-Gervais, sur la rive droite du Rhône, les bâtiments d'habitation, commerciaux, administratifs et culturels ont poussé en hauteur. Cela s'est fait selon un plan uniforme qui était en partie en contradiction avec les structures historiques des anciennes communes de banlieue. Du nom de son initiateur, le politicien radical et président de la ville pendant de nombreuses années James Fazy (1794-1878), on appelle également cette construction circulaire "Ceinture Fazyste". Cette extension était d'autant plus nécessaire que la population du centre-ville est passée de 31 238 habitants en 1850 à 52 034 en 1888.

Cette vue datant des années 1860 représente au premier plan quelques bâtiments qui rappellent cette urbanisation. Cependant, toute la topographie, notamment la colline d'où la vue a été prise, est purement fantaisiste. La ruine en bas de l'image rappelle peut-être cette époque où Genève était en pleine effervescence et prenait un nouveau visage - ce n'est pas un hasard si James Fazy est également considéré comme le créateur de la Genève moderne. Mais peut-être que la scène légèrement inquiétante renvoie aussi aux grandes tensions auxquelles Genève était confrontée au 19e siècle. Ainsi, la politique de ces années-là était marquée par une opposition entre conservatisme et radicalisme. Lorsque James Fazy ne fut pas réélu à la tête de la ville en 1864, des troubles si violents éclatèrent que l'armée fédérale dut même intervenir.

Jean de Senarclens, "Fazy, James", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 07.02.2018, traduit du français [24.02.2025] ; Genève, Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) - PDF [14.03.2025]

John Murray III, The Hand-Book for Travellers in Switzerland, 2e édition, Londres 1840, p. LVIII-LVIX